摘要:近年来,随着 UV-LED 的快速发展以其及系统功率的不断提升,散热问题成为阻碍其发展的重要因素。芯片结温升高引起 UV-LED 性能下降,为了使 UV-LED 系统在大功率条件下依然保持良好特性,必须强化对芯片的散热。由于散热器在控温中起主导作用,文章重点分析了 UV-LED 目前使用的散热器,将其分为传统散热器和新型散热器,传统散热器包括风冷散热器、液冷散热器,新型散热器包括液态金属散热、TEC 热电制冷等。最后,对比总结了相关方法的优缺点,以及散热器的优化方法,并探讨其在 UV-LED 散热上的应用前景。

关键词:UV-LED;芯片结温;散热器

00 引言

UV-LED 是继汞灯、氙灯等传统气体紫外光源之后的新型固态紫外光源,具有性能稳定、光波单一可调、光效高、能耗小、绿色环保等优点,成为目前大多数紫外应用领域中的最佳换代产品。UV-LED 按照波长范围可划分为 UVC(200~280 nm)、UVB(280~320 nm)和 UVA(320~400 nm)三大品类。其中,UVC 主要用于杀菌消毒、生化检测等领域;UVB 在银屑病及特定类型皮肤癌的光学医疗方面展现出良好的疗效;UVA 则常用于光学防伪、光催化、光固化等领域。此外,UV-LED 芯片及其封装灯珠均可实现小型化和微型化,易于与处理器、传感器、执行器、光学器件等集成封装,形成紧凑的系统级封装产品,从而完成特定领域的复杂功能,如用于微量气体和液体检测的光流控产品等。随着 UV-LED 技术的持续提升,各个波长品类可满足的市场需求将进一步被细化,逐渐展现出更加广阔的应用前景。

与可见光 LED 相比,UV-LED 的出光效率较低,尤其是 UVB 和 UVC 产品的外量子效率(EQE)普遍低于 10%。这主要是由于外延材料中的固有缺陷使得更宽的带隙间发生载流子非辐射复合率更高,且 UV 出光路径中发生界面全反射损耗和菲涅尔反射损耗的程度更大,再加上绝大部分封装材料均能吸收芯片射出的 UV 光子,使 UV-LED工作时所产生的热量更多。为了弥补单颗 UV-LED 芯片出光不足的问题,高光强灯珠中往往需要封装多颗芯片,但多芯片封装在提高出光量的同时,会产生更高的热流密度。如果 UV-LED 仍然沿用可见光 LED 的散热方式,将很难保证结温能被降至最高允许值以下,从而加剧量子效率和出光量的下降,出光峰值波长也会出现较大红移,并且会显著增加引发热失效的概率,严重降低其使用可靠性和寿命,因此 UV-LED 对提升其散热能力具有更加强烈的技术需求。

目前,对于 UV-LED 的研究对内应关注提升光输出效率方面,通过研发新型材料和封装技术来提高内量子效率,对外应选择合理的散热器结构将热量高效地排出。文章主要对近年来国内外就 UV-LED 散热器的研究进展进行综述,并对 UV-LED 散热器优化方法进行了总结和展望。

01 散热器选择

应用在 UV-LED 系统上的散热器主要包括风冷散热器、液冷散热器和新型散热器。不同能量级别的 UV 所适用的散热器不同。在研究早期,风冷只能适合较低输出功率的紫外线应用。然而,近年来,在此方面已经取得了较大的进展,可以实现更高功率的空气冷却,而不会对芯片寿命和可靠性产生负面影响。

与空气相比,用液体作介质可以更容易地获得较低的结温,从而使 UV-LED 系统效率更高、寿命更长、可靠性更好。因此,液冷作为一种非常有效的散热方式,特别是在较大的固化区域且需要高功率密度 UV-LED 场合应用。常见的风冷散热器有翅片式、热管式,液冷散热器有主动循环冷板式、微通道式等。新型散热器包括 TEC 热电制冷、液态金属等。

02 UV-LED 风冷散热器

风冷散热器按照类别可分为翅片式及热管式,由于阵列式 UV-LED 芯片功率密度大,自然对流可以提供较小的散热能力和较高的热耗,因此通常采用强制对流代替自然对流。

2.1 翅片式强迫对流

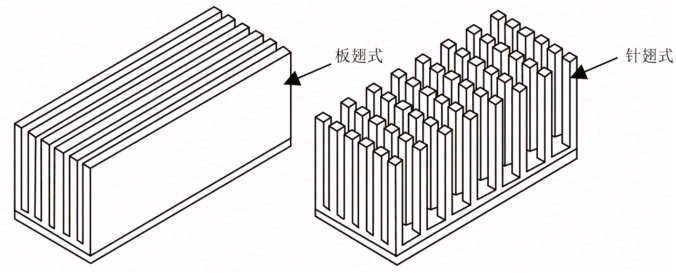

翅片作为散热的核心部件,其形状结构是影响风冷散热器散热效果的直接因素,人们对于翅片的设计日益重视,板翅式和针翅式结构是目前常见的翅片散热器构造。

江苏大学俞乐研究了 400 颗总热功率为 1200 WUV-LED 芯片。为了满足紫外光固化光源的生产要求,确定了风量为 7 m3/min、室温为 20℃、散热器衬底厚度为 10 mm、翅片高度为 70 mm、翅片间距为 3 mm、翅片厚度为 1 mm 时散热效果最好。王磊从增加换热面积和有效散热角度出发,提出了一种基于圆形反光杯结构 UVC-LED 模块的

针翅式散热结构。这种结构对于未加散热器而言,芯片结温降低明显。上述学者单一地对板翅式和针翅式结构的散热能效进行了研究。林鹏等设计了板翅式和针翅式散热器结构,为了比较其性能的优劣,对 UV-LED 固化装置进行了建模和仿真,通过对气流路径和切向温度云图的比较,表明针翅式与空气的接触面较大,具有较好的气体充填和散热性能。同时,对针翅式散热器进行了优化与试验,模拟数据与试验数据具有一致性。板翅式和针翅式散热器如图 1 所示。

图 1 板翅式与针翅式散热器

与板翅片相比,针翅片能有效地减小散热器的体积,降低材料消耗,更有利于在恒定散热面积条件下的散热。但由于针翅式散热器翅片密集,排列紧凑,导致其加工复杂,容易堵塞,清洗困难。

2.2 热管式强迫对流

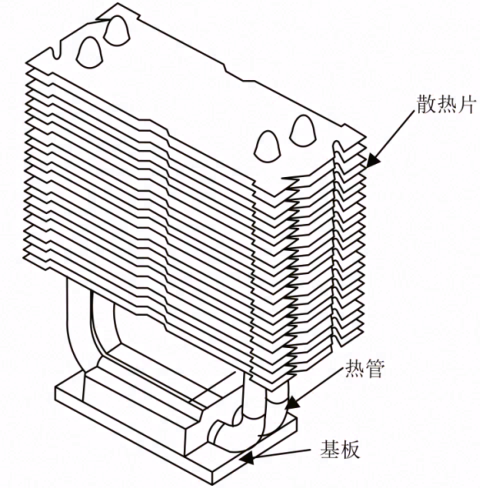

热管是高效热传导装置,主要利用相变传热,热管本身并没有冷却作用,只是一个良好的导热体。U 型热管的外部通常分布有翅片,满足了紫外光固化系统小型化和方便性的要求,保证了散热表面温度的均匀性。

许多学者将模拟与试验相结合进行研究。于洋等为了研究热管和风冷翅片与传统风冷翅片相比具有更好的散热性能,设计了大功率 UV-LED 印刷灯。结果表明其热沉热阻值在 0.151~0.157 K/W,略微大于仿真结果 0.118 K/W,但误差在允许范围之内,试验结果与仿真结果具有一致性。另外,为了满足印刷企业的实际生产需要,UV 固化灯的电源需要具有可调且往往具有较高的数值。王匀等设计了一款热管风冷式散热器,如图 2 所示。同时,对芯片总功率 1500 W(热功率 1200 W)的 UV-LED 固化灯进行了研究。试验结果表明,在送风体积为 7 m3/min、散热器为 35片的情况下,热源基底的最低温度为 32.2℃,最高温度为 50.5℃。模拟与试验结果比较,误差约为 4%,验证了模拟结果的准确性。

图 2 热管风冷式散热器

除了上述提到的温度、热沉热阻值这些依据,瞬态性能对于判断热管风冷散热器的结构是否可靠也特别重要。任航等对于典型的 UV-LED 风冷翅片热管式冷却系统进行研究,该系统的热功率为 96 W。通过对风冷散热器在给定条件和变化条件下的动态响应和试验研究,模拟结果与试验结果的温度变化趋势基本一致。热源越接近,响应就越快,表明其瞬态温度响应是滞后的。

03 UV-LED 液冷式散热器

液冷散热器通过水泵带动液体流动将热量带走,液冷散热器通常用水作冷却剂,由于在相同温度下水的导热系数大约是空气导热系数的 20 倍,其传热能力大于空气导热系数,而且水的比热容与空气相比大得多,因此能有效地吸收 UV-LED 芯片产生的热量。紧凑型 UV-LED 装置的液冷散热器可集成到固化区周围空间有限的应用中,在多种场合得以应用广泛。

3.1 主动循环冷板式

冷板作为一种单一的流体换热器,可以有效地冷却UV-LED 装置。目前,水冷却通道的设计是液冷研究的重点。冷却通道的结构直接影响冷却板中水的流动路径和流动范围,改变水的湍流涌动程度,改变对流换热系数,对散热有重要影响。

为了对比直线型和 U 型水道的性能,王杰等设计了两种 UV-LED 水冷板散热模型,芯片的热耗散功率为 1800 W,因为 U 型水道与单水道相比流动路径长、流动范围广,所

以其平均温度优于直线型。倪笠等针对 LED 模块采用 S 形板管式水冷板进行散热研究。每个 LED 模块最大热功率为 180 W,功率密度为 15.43 W/m2,结温和压降均符合设计要求。

上述通道结构简单,但整个 UV 系统的温度分布的均匀性差。Li 等采用折流板并联冷却通道。翅片分离并且产生很多的小流道,加速了水的湍流效果、使得换热更加有效。PN 结最高温度约为 41.3℃,散热结构满足设计要求。丁玲对 1000 颗 UV-LED 系统设计并联冷却通道,水道总长为 1.5 m。冷却水自入口经过 4 节连接水管流出,在流速为 0.065 m/s 时,UV-LED 结温控制良好。

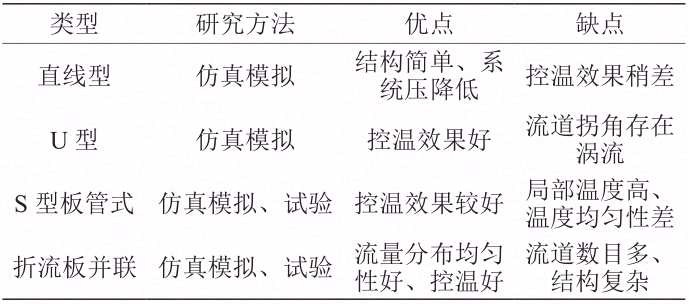

对不同冷却通道形状的相关研究进行总结,如表 1 所示。根据不同的应用场合,需合理地选择相应的结构。

3.2 微通道冷却式

微通道冷却系统是由许多狭小的通道互相连接,这种构造可明显提升对流换热效果,具有体积小、散热效率高、结构紧凑等优点。但是,由于微通道在 UV-LED 系统中应用较少,使得该系统的通道结构设计、加工工艺和制造材料等方面存在问题,在实际应用中也存在一定的难点。

表 1 不同的冷却通道形状相关研究

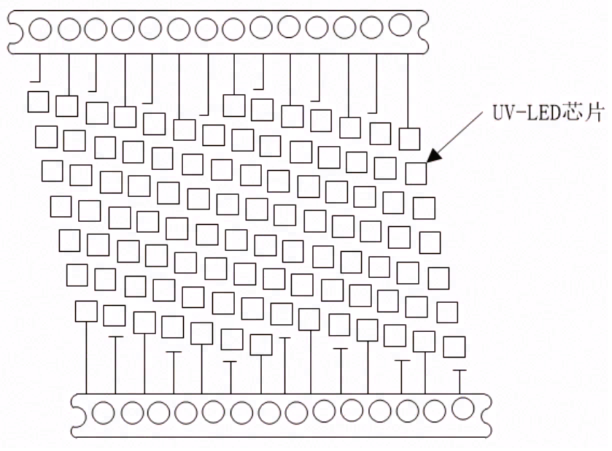

Schneider 等在面积为 2.11 cm2 上实现了一个由 98 个密集封装的 LED 芯片组成的高功率密度 UV-LED 模组,如图 3 所示。微通道结构相互连接,显著增加了热传导的面积。该模块在 397 nm 波长、400 mA 输入电流和 120 W 输入功率下获得 13.1 W/cm2 的辐射密度。

图 3 高功率密度 UV-LED 芯片模组

04 新型散热器

除了传统的风冷散热器、液冷散热器,为了有效地对UV-LED 系统进行散热,出现了一些新型的散热器,如热电制冷、液态金属冷却等。

在热电制冷散热过程中,半导体制冷片(TEC)只能作为散热载体。TEC 结构紧凑,能够散热的热通量通常较低,并且通常用于低功耗的 UV 系统的散热,再通过其他的散热方式将热量排出。Fredes 等对 UV-C LED 的热电制冷装置应用适当的 PID 控制进行了研究,验证了深紫外光 LED 结温控制策略,可以在一定程度上提高 LED 的使用寿命。柳星星将深紫外 LED 芯片及电路集成在 TEC 器件上,在不同的输入电流情况下,与未加 TEC 相比,结温下降迅速。何晶晶等提出了将半导体制冷模块及翅片强制对流散热相结合,对于温度控制具有良好的性能。

由于水在室温下的低热导率 [0.6 W/(m-K)] 限制了其对流换热能力,研究人员一直在寻找更有效的冷却剂。李思琪等提出了一种利用镓作为热导率高、导电性强、流动性好的冷却介质的 UV-LED 光源模块液态金属散热系统。该散热系统在 939.9 W/cm2 的功率密度、122.1 A 的工作电流下,芯片结温仅 79.7℃,说明该液态金属散热系统散热性能良好。液态金属散热是近些年的研究热点,可成为解决大功率 UV-LED 散热问题方式之一。

为了提高 UV-LED 的光输出性能和可靠性,Horng 等研究开发了一种高散热装置,采用复合电镀技术成功设计了一种用于蓝宝石 UV-LED 杯形片的 DAC(金刚石 - 铜)散热器。在 350 mA 的工作电流下,使用 DAC 散热器的UV-LED 其表面温度低于相同条件下的纯铜散热器,此外,UV-LED 的输出功率和功率效率均有所提高。

05 优化方法

在优化 UV-LED 散热系统结构时,常采用单因素分析、正交试验和中心组合试验。单因素分析只适用于单向试验处理,如散热器的厚度和数量,正交试验法需要确定试验因素、试验水平和试验评价指标,选择合适的正交试验表,确定试验因素与水平的最佳组合。

林鹏等采用单因素分析法对 UV-LED 针翅式散热器系统进行参数优化。通过对针翅式散热器的翅片厚度和纵向排布数量进行最优设计,发现在翅片厚度为 2 mm、翅片排布为 6×18 时,散热效果最好。

06 结论与展望

散热问题已成为限制 UV-LED 系统功率提升的技术瓶颈,高功率 UV-LED 散热问题必须结合传热学、材料科学和制造技术来解决。传热学提供散热手段,材料科学改善材料导热性能,制造技术提升制造工艺。

风冷和液冷散热器是目前应用最广泛的技术,此外,也出现了热电制冷和液态金属等新型散热方式。但是,在改进的散热技术领域,仍有许多值得探究的地方,新散热方法的研究还有待进一步的发展。在散热器结构设计方面,近年来的研究方向是通过优化方法、材料选择和工艺改进现有的结构。

虽然提高材料的导热系数和装配技术对于解决大功率UV-LED 系统的散热问题具有重要意义,但散热的最终选择必须依赖于散热方式。热电冷却、液态金属等新型散热器为实现高热流密度 UV-LED 系统的散热提供新的解决方案。目前,这些散热方式需要进一步研究,如考虑液体金属的氧化、与材料的兼容性等。

来源 | 光源与照明

题目 | UV-LED 光源散热器的研究进展

作者 | 李莉,岳涛

单位 | 天津工业大学电气与电子工程学院